Sustentabilidade: conceito, dimensões e impactos para os negócios

Apesar do conceito de sustentabilidade ser discutido há décadas, ele ainda gera dúvidas entre as pessoas, especialmente quanto aos seus impactos no momento de aplicá-lo na prática. E, por se tratar de um termo que está em alta em todos os setores da sociedade, vale a pena discutí-lo sempre, de forma a melhorar seu entendimento e favorecer sua implementação.

Por isso, eu discuto aqui os seguintes tópicos

- O aumento crescente das discussões rumo à sustentabilidade;

- A mudança de posicionamento das empresas rumo a uma produção sustentável;

- A abordagem atual para o conceito;

- As dimensões da sustentabilidade e as implicações para os negócios;

- O desafio de uma mudança de mindset para gerar um futuro sustentável.

A sustentabilidade está na pauta

Estamos vivendo uma mudança de paradigma na forma como as pessoas consomem produtos e serviços e isso tem impactado o posicionamento das empresas perante seus clientes e a sociedade em geral.

Foi-se o tempo em que apenas questões relacionadas às características do produto como preço, funcionalidade, tecnologia ou design, eram elementos de decisão de compra. Também já ultrapassamos a fase da humanização das marcas, com maior importância à imagem e ao relacionamento da empresa com seus clientes.

O que observamos atualmente é um discurso crescente pela “sustentabilidade”: empresas sustentáveis, processos sustentáveis, produtos sustentáveis. Cada vez mais, vemos empresas investindo sustentabilidade para gerar um impacto positivo na sociedade e manter-se competitivo no mercado. Em muitos casos, a sustentabilidade passou a ser considerada uma premissa de sucesso.

As pessoas estão mudando a forma como vêem o mundo

A nova realidade de consumo voltada para os impactos positivos da sustentabilidade é uma tendência mundial. As crises econômicas, desigualdades sociais, desequilíbrios ambientais e distorções éticas que afetam a sociedade como um todo têm sensibilizado cada vez mais as pessoas gerando uma forte mudança de posturas nos consumidores. Vemos o crescimento no número de consumidores mais atentos às consequências de seu consumo, preocupados com questões ambientais, sociais, éticas, de saúde e de segurança.

Nesse contexto, os meios de comunicação, especialmente a internet, têm desempenhado um papel determinante, seja para consolidar boas práticas e hábitos saudáveis, ou para apontar impactos negativos gerados pelas empresas e provocar um posicionamento claro dos consumidores. Já vimos exemplos de situações em que trabalho escravo, poluição ambiental, concorrência desleal ou desrespeito à legislação vigente impactam negativamente os negócios, e nem um bom preço ou uma melhor qualidade do produto podem superar.

Todos esses fatores justificam a crescente mudança de posicionamento das empresas rumo a sustentabilidade. Porém, para defender a bandeira da sustentabilidade, é preciso entender o que esse conceito significa!

Se você acredita que reciclar o lixo, evitar embalagens plásticas, coletar a água da chuva, ou fomentar projetos de reflorestamento é o suficiente para ser sustentável, você precisa rever seus conceitos! Apesar dessas medidas serem positivas e contribuírem para diminuir os impactos ambientais de nossas ações cotidianas, elas mostram a crença (equivocada) de que sustentabilidade está diretamente relacionada somente a questões ambientais!

Mas afinal, o que é sustentabilidade?

A palavra sustentabilidade vem do latim, sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Esse termo começou a ser discutido no meio político a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que ocorreu em Estocolmo, em 1972.

Porém, o conceito de sustentabilidade surgiu em 1987, quando a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente apresentou na ONU um diagnóstico dos problemas ambientais do planeta. Esse documento ficou conhecido como Relatório Brundtland e estabelecia que o desenvolvimento econômico deveria estar integrado à questão ambiental para a sobrevivência do planeta. (veja a tradução do relatório aqui)

A partir de então, a ONU definiu sustentabilidade como “o atendimento das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de satisfação das necessidades das gerações futuras”.

Alguns anos depois (1994), John Elkington criou o termo Triple Bottom Line, conhecido no Brasil como o Tripé da Sustentabilidade. O autor relacionou à sustentabilidade três dimensões: social, econômico e ambiental.

Cada uma dessas dimensões pode ser entendidas no sentido macro (planeta, país) ou micro (a empresa, o indivíduo). A idéia partiu da premissa de que uma empresa não pode prosperar alheia ao seu contexto, pois é este que lhe fornece recursos naturais e humanos para o seu desenvolvimento.

As três dimensões da sustentabilidade

A dimensão social está relacionada ao capital humano de uma empresa, comunidade ou sociedade. Envolve variáveis sociais como a educação, a equidade, o bem estar, a saúde, a segurança e a qualidade de vida das pessoas envolvidas,

A dimensão ambiental refere-se ao capital natural envolvido, ou seja, variáveis ambientais relacionadas aos recursos naturais, como qualidade do ar, da água, biodiversidade, conservação de energia e uso do solo.

A dimensão econômica diz respeito às causas e efeitos das decisões de negócios. Concentra-se em um crescimento sustentado, cuja economia não se orienta apenas por questões financeiras, e sim por resultados reais de bem-estar social e de capacidade de regeneração dos ecossistemas.

Dessa forma a sustentabilidade se revelou um conceito amplo e complexo que demorou muito tempo para ser completamente entendido e principalmente aplicado na prática.

A mudança de mindset nos negócios

Hoje entende-se que essa é uma questão sistêmica onde tanto os recursos naturais quanto os direitos humanos precisam ser respeitados e protegidos. Por isso, para sermos sustentáveis, nosso pensamento, nossas decisões e nossas ações devem ser economicamente viáveis, socialmente justas, culturalmente aceitas e ecologicamente corretas.

Ou seja, a sustentabilidade depende de nossas escolhas sobre as formas de produção, consumo, habitação e transporte, entre outros, e mais do que isso, a forma como nos relacionamos com outras pessoas e com o ambiente, considerando valores éticos, solidários e democráticos.

Os impactos da sustentabilidade nos negócios

Ao compreender para qual direção o mundo está mudando, muitos empreendedores descobriram que, ser social e ambientalmente responsável não é apenas uma obrigação, é também uma oportunidade de incorporar vantagens competitivas ao seu negócio. Ou seja, eles viram os impactos positivos da sustentabilidade nos negócios

Mas investir em sustentabilidade é um grande desafio. Não basta aderir a propostas ambientais de viés sustentável. O mais importante é mudar a forma de pensar a atuação da empresa e incorporar a sustentabilidade no coração do negócio.

Isso exige que os líderes empresariais repensem questões estratégicas fundamentais, incorporando a sustentabilidade à cultura da empresa como um valor, um propósito, uma filosofia. A partir daí, a estratégia do negócio deve direcionar suas ações aos objetivos sutentáveis em todos os setores da empresa. Mas para assegurar que isso se realize, é essencial o engajamento de todo o corpo de funcionários.

Se você gostou desse artigo e deseja acompanhar as novas publicações, cadastre-se na nossa lista e receba as novidades no seu email.

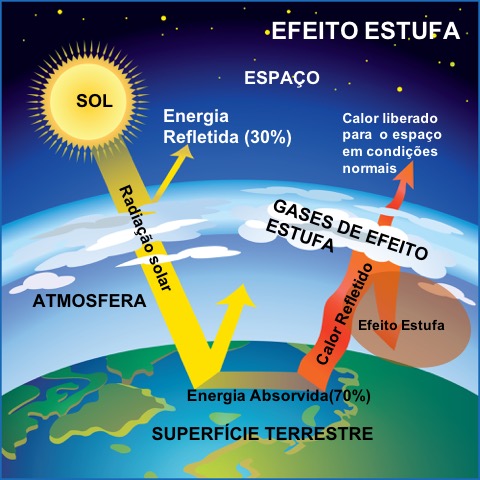

Sabemos que, durante a história evolutiva da terra, o planeta enfrentou muitos episódios naturais de resfriamento e aquecimento climático de grande magnitude. Porém, esses episódios foram consequência de causas naturais, relacionadas a variações da energia solar, da órbita terrestre ou da erupção de grandes vulcões, que alteraram a composição química da atmosfera.

Sabemos que, durante a história evolutiva da terra, o planeta enfrentou muitos episódios naturais de resfriamento e aquecimento climático de grande magnitude. Porém, esses episódios foram consequência de causas naturais, relacionadas a variações da energia solar, da órbita terrestre ou da erupção de grandes vulcões, que alteraram a composição química da atmosfera.